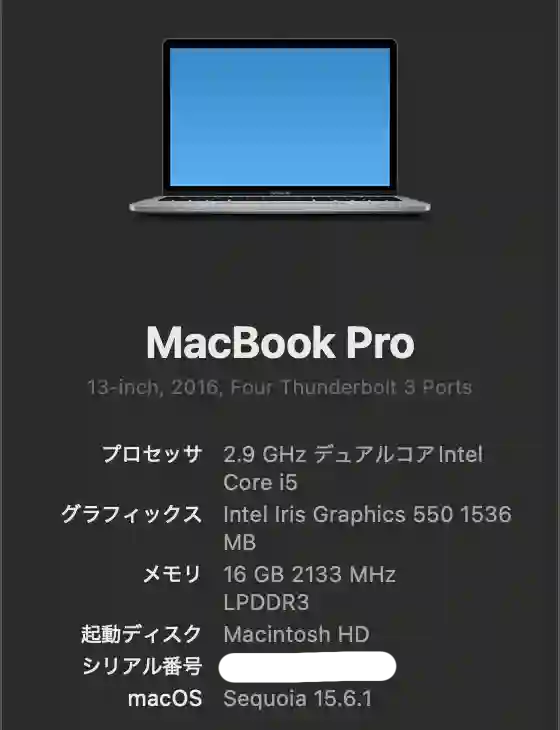

私がメインで利用しているPCは、MacBook Pro 2016年モデルです。

2016年モデルのMacBookは、Appleのサポートが既に切れており、macOS Monterey(12)までしか利用できず、最新のmacOSにアップグレードできません。

最新のmacOSが利用できなくても動作は問題なかったので、旧macOSのまま利用していました。

ただ、わたしのミスで主要アプリが利用不可となってしまい、利用しているMacは古いものの、PCスペックはまだ現役で行けそうだったので、何か方法がないかを調べていたところ、macOS Monterey以降のmacOSにアップグレードする方法を見つけました。

試した結果、現時点の最新macOSまでアップグレードでき、問題なく動作してたので、そのお話をします。なお、この方法はAppleのサポート対象外の方法なので、実施する場合は自己責任となります。

実施する場合は、「Time Machine」で事前にバックアップを取得しておくとよいと思います。

わたしは、「Time Machine」で事前にバックアップとらず、何とかなるだろうと思って実施したところ、2度macOSの初期化をする羽目になりました。(笑)

利用しているMacBookのスペックと主要アプリ

ハードウェアの概要:

機種名: MacBook Pro

機種ID: MacBookPro13,2

プロセッサ名: デュアルコアIntel Core i5

プロセッサ速度: 2.9 GHz

プロセッサの個数: 1

コアの総数: 2

二次キャッシュ(コア単位): 256 KB

三次キャッシュ: 4 MB

ハイパースレッディングテクノロジー: 有効

メモリ: 16 GB

システムファームウェアのバージョン: 529.120.1.0.0

OSローダーのバージョン: 583~2210

SMCバージョン(システム): 2.37f25

主要アプリ:

- Microsoft 365 Family

- Outlook

- Excel

- PowerPoint

- Word

- OneDrive

- Visual Studio Code

- Pixelmator Pro

- Yoink

- Magnet

- Jump Desktop

上記主要アプリのうち、macOS Montereyで利用不可となったものは、Microsoft 365 Family製品です。厳密には、macOS Montereyでも使えていたのですが、一度アプリを削除したところ、再インストールができなくなってしまいました。

ふと、最近Microsoft製品がアップデートされてないなぁと気付き、インストールしなおしてみようと、安易に考え、Microsoft製品をアンインストールしました。

IT技術者として恥ずかしい。

原因は、Microsoft 365がインストール可能なMac OSは、「macOS の 3 つの最新バージョンの 1 つ」となっているため、macOS Montereyは現時点(2025/9/9)で最新バージョンから4つ前になるので、インストール不可でした。

サポート切れのMacOSに最新のOSをインストールする方法

実は、わたしは、この方法で、macOS Monterey(12)を次のバージョンのmacOS Ventura(13)にアップグレードしました。

理由としては、本手順で利用させて頂く最高のツールのドキュメントに、MacBook pro 2016年度版で安定稼働していることが確認できているものが、macOS Ventura(13)であったからです。

上記以降のOS(macOS Sonoma(14)、macOS Sequoia(15))は、本ツールでもいくつか不具合があることが確認されています。

なぜ、MacOS Sequoia(15)になったのかは、あとで掲載します。

ちなみに、わたしのPCでは、macOS Ventura(13)はmacOS Monterey(12)のときと、何も変わらないくらい、スムーズに動いていました。

macOS Sequoia(15)は少し動作が重いかな?と感じるくらいですが、動きは問題ありません。

実施される場合は、ご利用のPCスペックとアップグレードするOSをよくご検討ください。

利用するツールのドキュメントは下記に記載されていますのであらかじめご参照ください。

OSアップグレード手順

1. OpenCore Legacy Patcher(OCLP)をダウンロードする

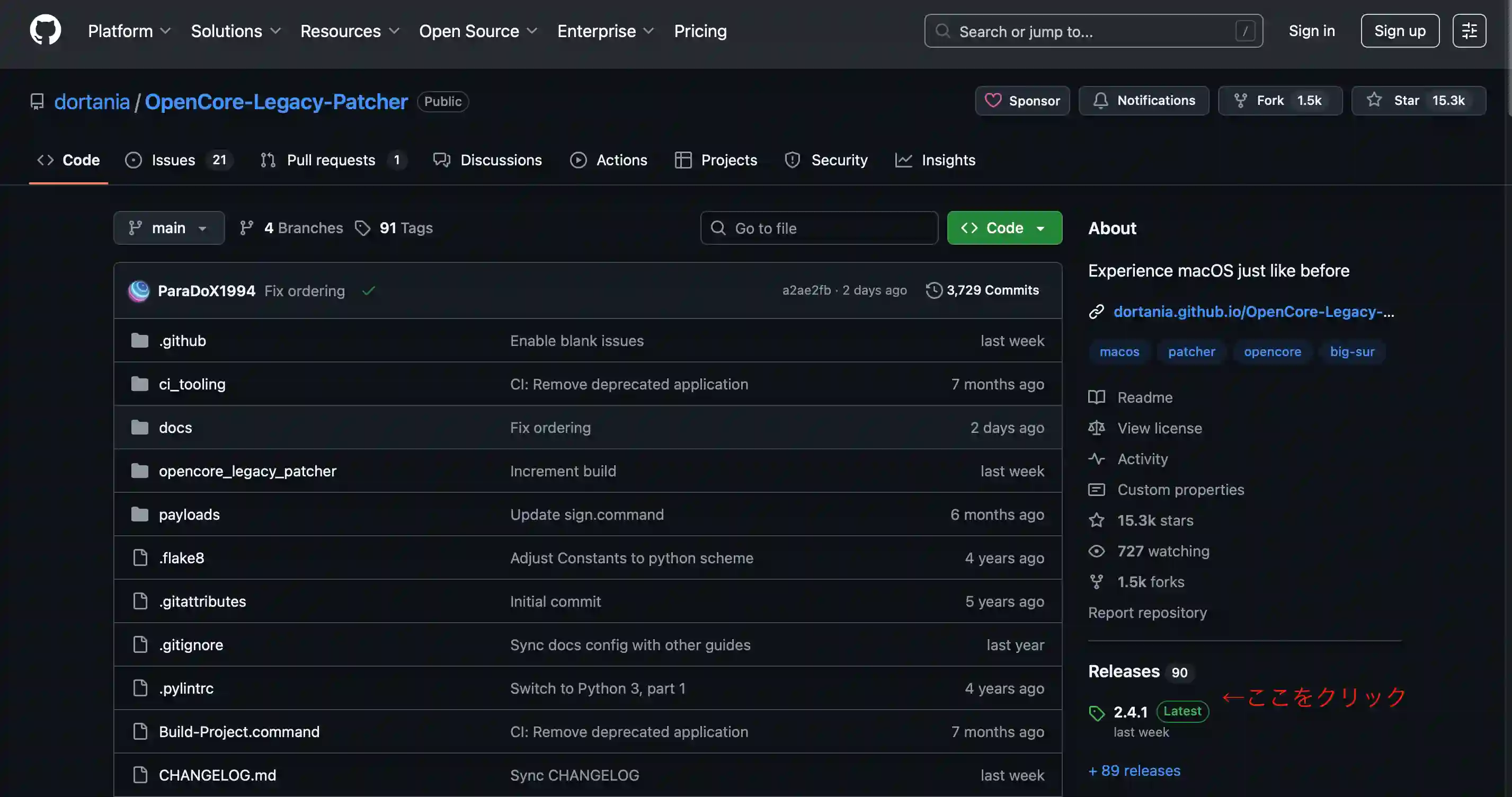

下記から、最新の OpenCore Legacy Patcher(OCLP)をダウンロードしてください。

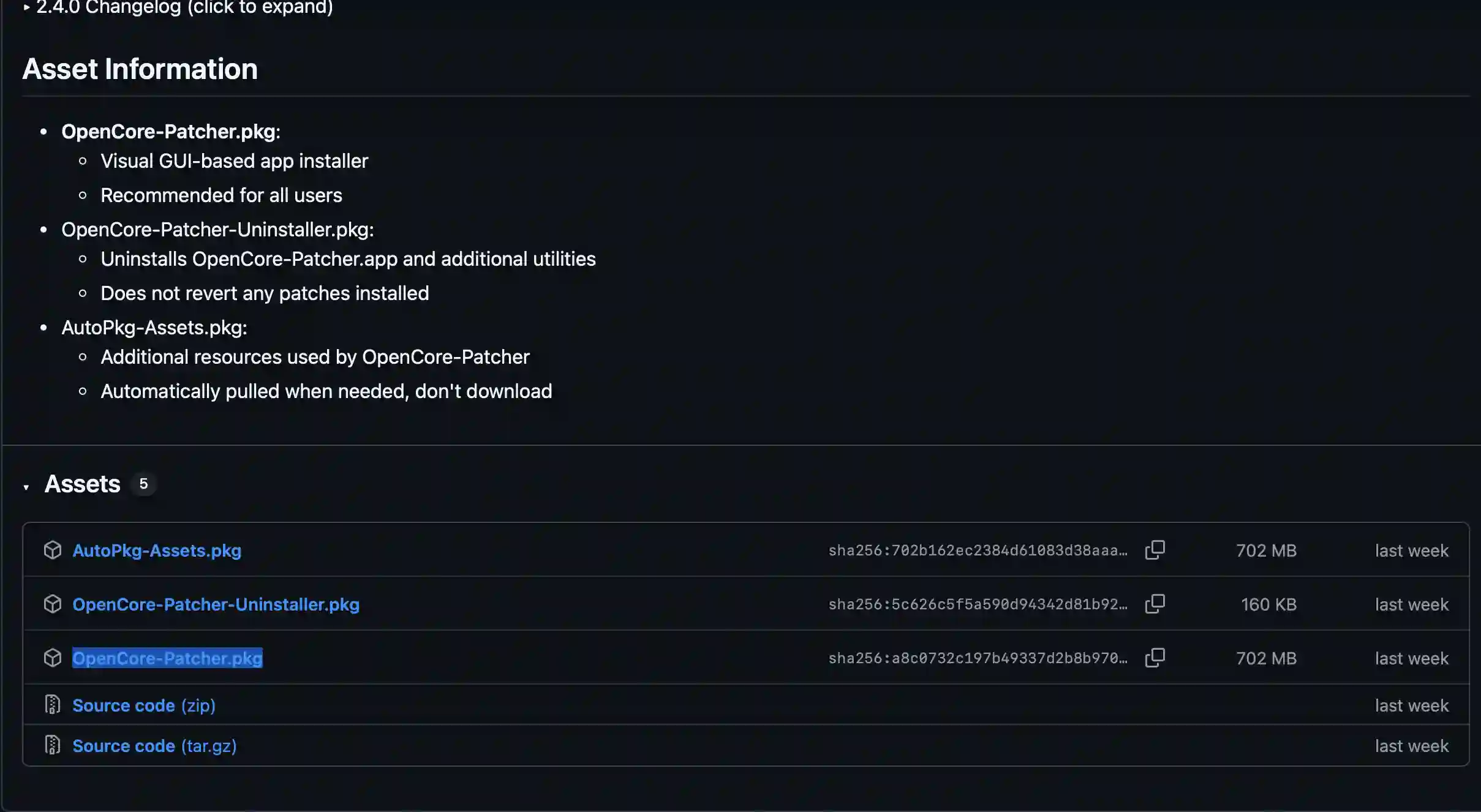

ダウンロード場所がわからない場合は、下記画像を参照し、「OpenCore-Patcher.pkg」をダウンロードしてください。

2. OCLPをインストール

1.でダウンロードした「OpenCore-Patcher.pkg」をご利用のPCにインストールしてください。

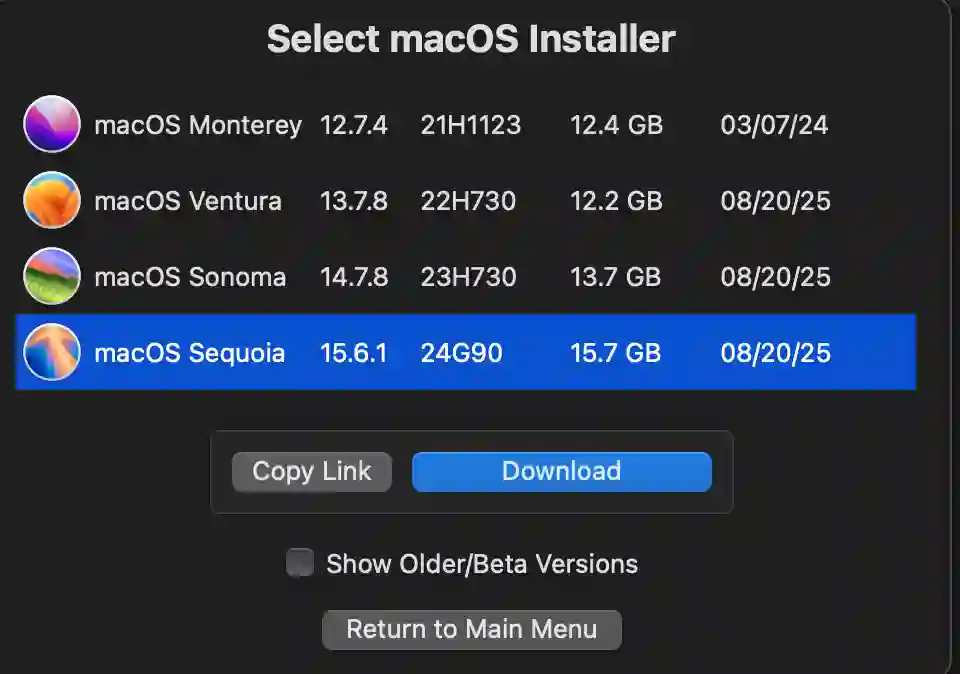

3. OCLPでmacOSのインストーラーを入手

OCLPを起動し、「Create macOS Installer」をクリックします。

「Download macOS Installer」をクリックします。

インストールしたいOSを選択して、「Downlaod」をクリックします。

ダウンロードが終わると、ご利用のMac上(アプリケーション内)にOSのインストーラーがダウンロードされます。

わたしはこのときは、「macOS Ventura(13)」を選択しました。

なお、いろいろサイトでは、USBにインストーラーを保存しているケースが多く見受けられましたが、わたしは、PCにダウンロードしましたが、問題ありませんでした。

4. OpenCoreをインストール

「Build and Install OpenCore」をクリックし、インストール先は、利用PCのハードディスクに「OpenCore」をインストールします。

これ以降は操作に注意が必要です。

操作をミスするとOSが起動しなくなるので、心構えをしてから実施ください。なお、「macOS Ventura(13)」の初回インストールは問題なかったですが、その後使っていて、この動きが理解できておらず、OSのアップデートパッチを適用したところ、突然OSが起動しなくなり、macOSの初期化をする事態になりました。

この操作では、macOSの起動がOpenCoreの制御下になり、「OpenCoreがmacOSを起動してくれる」イメージです。本手順を実施しないで、macOSをアップグレードすると、macが起動できなくなりますので、ご注意ください。

なお、インストール完了後、PCの再起動を促されるので、再起動をします。

本手順実施後、同じ手順を実施し、USBメモリにも本ツールをインストールすることをお勧めします。

USBメモリにインストールしておくことで、macOSが起動不可になった場合、USBメモリを使ってmacOSを起動することができるようになります。

わたしは、本操作の重要さを理解せず、手順を実施後、USBメモリにインストールした、「OpenCore」を削除してしまい、あとでmacOSを初期化する羽目になりました。(泣)

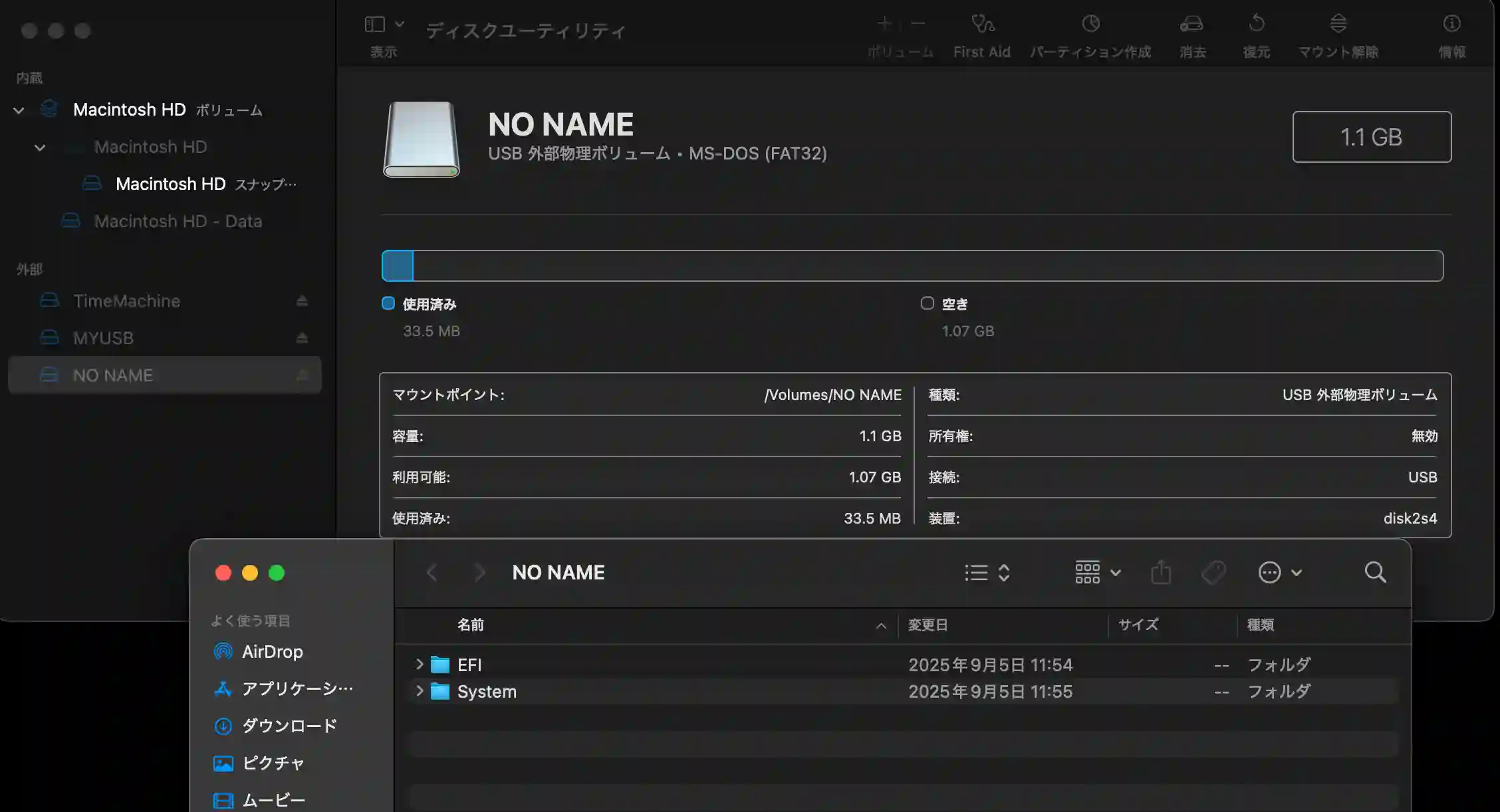

なお、USBメモリに「OpenCore」をインストールする場合は、対象のUSBメモリのフォーマットを「FAT32」にして、そのUSBを接続して実施ください。

下記は私が使っているUSBの構成です。

USBに、「OpenCore」をインストールすると、「EFI」、「System」フォルダが追加されます。

5. 3で入手したmacOSをインストール

[アプリケーション]にあるmacOSのインストーラーをクリックし、macOSをインストールします。インストール後、PCが自動で再起動されます。

もし、再起動後、macOSが起動できない場合は、「OpenCore」をインストールしたUSBメモリを接続し、Macを再起動し、appleの画面が表示されたタイミングで、Optionキーを押しながらUSBインストーラーから起動をお試しください。

これでも起動できない場合は、残念ながら、「Time Machine」による復元、またはmacOSの初期化が必要になります。

復元は、Macを再起動し、appleの画面が表示されたタイミングで、「option+command+R」キーを押し続け起動することで実施できます。

わたしは、何回かこのコマンドのお世話になりました。(笑)

なお、OCLPのせいではなく、わたしがあまり内容を理解せず実施したことによるミスです。おかげさまで、macOSの起動の仕組み、OCLPの理解が深まりました。(笑)

6. パッチ適用

macOS起動後、おそらくログイン画面の文字がすごく小さくなると思います。

それ以外にもこの時点では、まだご利用のPCが、新しいOSに適用できていないため、OCLPを起動し、「Post-Install Root Patch」をクリックして、パッチを適用します。

パッチ適用後、OSの再起動を促されるので、OSを再起動します。

なお、OSのアップデートパッチが定期的にありますが、アップデートパッチ適用後は、毎回、「Post-Install Root Patch」の適用が推奨されます。

不具合予防のための設定変更

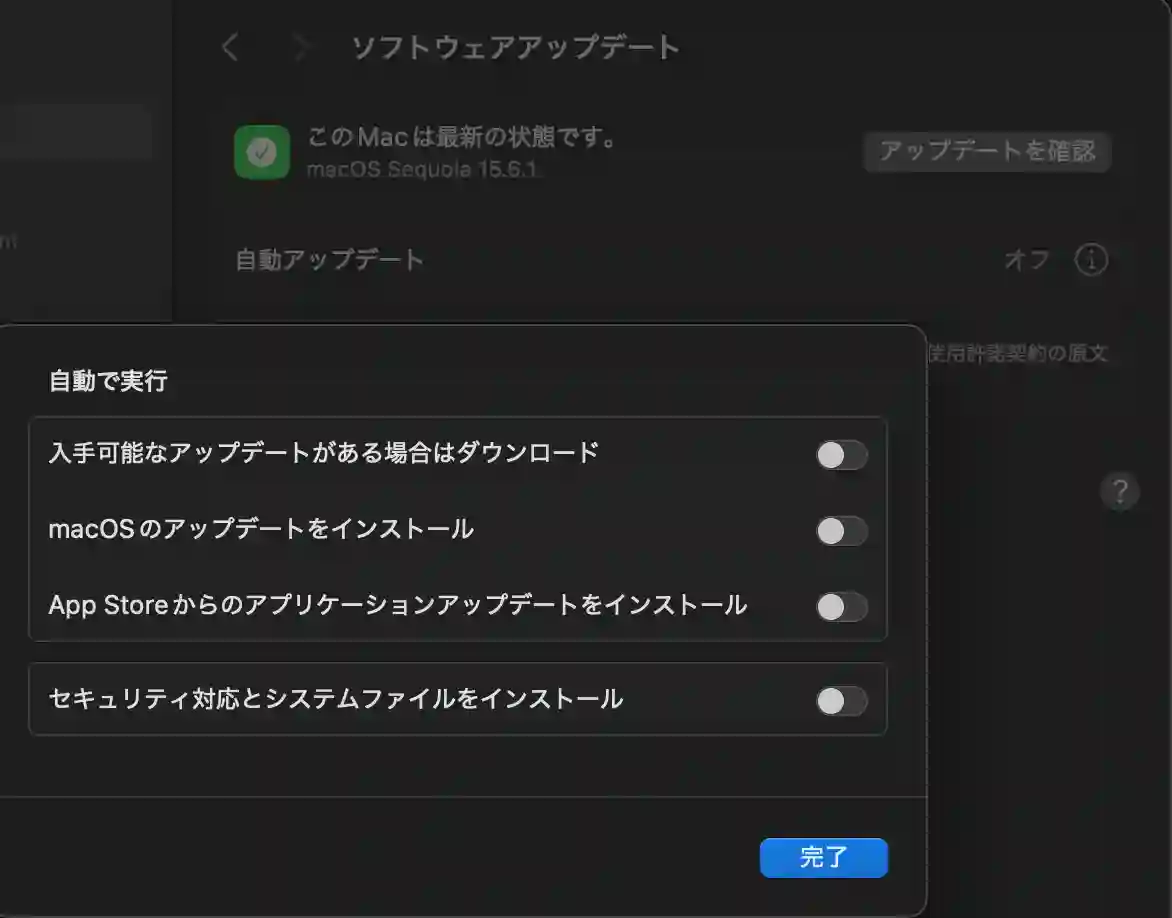

1. 自動アップデートの無効化

これは絶対実施してください。

[システム設定]-[一般]-[ソフトウェアアップデート]-[自動アップデート]の「!」マークをクリックして、すべてオフにする。

わたしは、自動アップデートをオフにしないで、「Post-Install Root Patch」が適用できなくなり、OSのアップデートパッチ適用後、macOSの動作が不安定になりました。

原因は、macOS Sequoia(15)を自動的にダウンロードしてしまい、この情報が邪魔をして、「Post-Install Root Patch」が適用できませんでした。

macOS Sequoia(15)の情報をクリアできれば良いと思い、対処方法をいろいろ調べましたが、どれも解決できず、結果、そのままmacOS Sequoia(15)をインストールするという選択をせざる追えませんでした。

わたしのPCの場合は、macOS Sequoia(15)にアップグレードしても、主要アプリは動きつつ、MacBookの動作も、多少重さを感じるものの、ストレスを感じることはないくらいな動きであり、かつ現時点、目立つような不具合も発生していないので、結果的には、少なくともあと2年くらいはこのままのOSで主要アプリも動くとは思うので良かったかなとは思いました。

macOS Ventura(13)は、近々新しいmacOSがリリースされるので、そのあとはおそらくMicrosoft製品がインストールできなる可能性が高いためです。

新しいmacOSはかなりかわりそうなので、自動アップグレードはしばらくは危険だと思うため、わたしも、現在は、自動アップデートはオフにしています。

2. Time Machineによるバックアップ

こちらは推奨です。

この方法は、Apple非公式であり、何らかの要因でPCが起動不可になる可能性があります。

そのとき、Time Machineでバックアップをとっておけば、うまく起動していたところに状態を戻せます。

わたしは、今回のアップグレード対応後、2回PCを初期化しています。

理由は、わたしの本手順によるリスクを軽視して、安易に実施したことです。

PCを初期化すると、当時のOSに状態が戻ります。

そこから、主要アプリが動作するOSに戻すには、同じ手順を実施の上、再度アプリをインストールする手間があります。

また、何かの不具合時に復旧の選択肢が広がります。

このため、Time Machineによるバックアップは実施しておいた方が良いと思います。

なお、私の環境(macOS Sequoia(15)+主要アプリインストールの状態)では、バックアップのサイズは、30GBでした。

古いmacで、まだ現役で動かせそうなスペックがあるものの、持て余しているようであれば、一度お試し頂くのもよいかもしれません。良い経験を得られるとは思います。

以上です。ご閲覧ありがとうございました。

コメント