本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

- 短期(数日〜1~2週間):強い上昇バイアス。ただし過熱リスクあり。押し目買いが優勢とみるが、戻り売りも発生しうる。

- 中期(1~2か月):総じて上方向への可能性が残る。但し、マクロ逆風/調整が混ざる確率も無視できない。

- 確信度:中〜高(60~70 %程度。ただしマクロ変動に弱いセグメントも想定)

※この見通しは、直近のテクニカル構造とマクロファクター(米ドル・ETF需要・センチメント)双方を組み合わせた仮説であり、確定判断ではない。

ファンダメンタル分析

まずチャート/データに入る前に、外部マクロ面で注目すべき点を整理。

現在の注目材料と背景

- 新高値更新/ETF流入

10月5日時点で、ビットコインは過去最高水準($125,000超)に到達したという報道あり。(Reuters)

この動きは、米ドル安期待・機関マネーの流入・投資家の安全資産需要という文脈で語られている。(マーケットウォッチ) - 「デバセメント・トレード(通貨の希薄化ヘッジとして非法定資産を買う流れ)」

特にドル弱化へのヘッジ手段として、金やビットコインが注目を浴びているとの指摘が複数の記事で出ている。(マーケットウォッチ) - 10月相場の季節性バイアス

過去のデータで「10月はビットコインに強い月」の傾向が指摘されることが多い(いわゆる “Uptober”)という文脈の言及。(etoro.com)

ただし、「月次での強さ」が必ず「トレンド継続」を保証するわけではなく、タイミング・ボラティリティ・センチメント変動で裏返るケースもある。 - 調整・過熱警戒シグナル

・長期保有者(ロングホルダー)の利益確定動きが確認され始めているとの指摘。(etoro.com)

・ETFやマクロ資金の流れが逆転する可能性、あるいはドルリバウンド・金利上昇への警戒も複数記事で指摘されている。(Reuters)

・「過熱感・サイクル後期」の議論も複数出始めている。(Seeking Alpha) - 相関変化・市場関係性の進化

ビットコインと伝統的金融資産(特に株式市場、ETF資金、米ドル・債券との関係性)が徐々に強まりつつあるという研究もある。(arXiv)

つまり、ビットコイン単体の動きだけでなく、リスク資産全体のセンチメント変化に振られやすくなる可能性が拡大している。

まとめると:ファンダメンタル面では現時点で追い風が多く、特に投資マネー流入・弱ドル期待・強気センチメントが作用している。ただし、「調整」「過熱」リスクも無視できず、マクロ逆風(米金利再上昇、ドル反発、政策ショックなど)が降ってくれば逆回転の可能性もある。

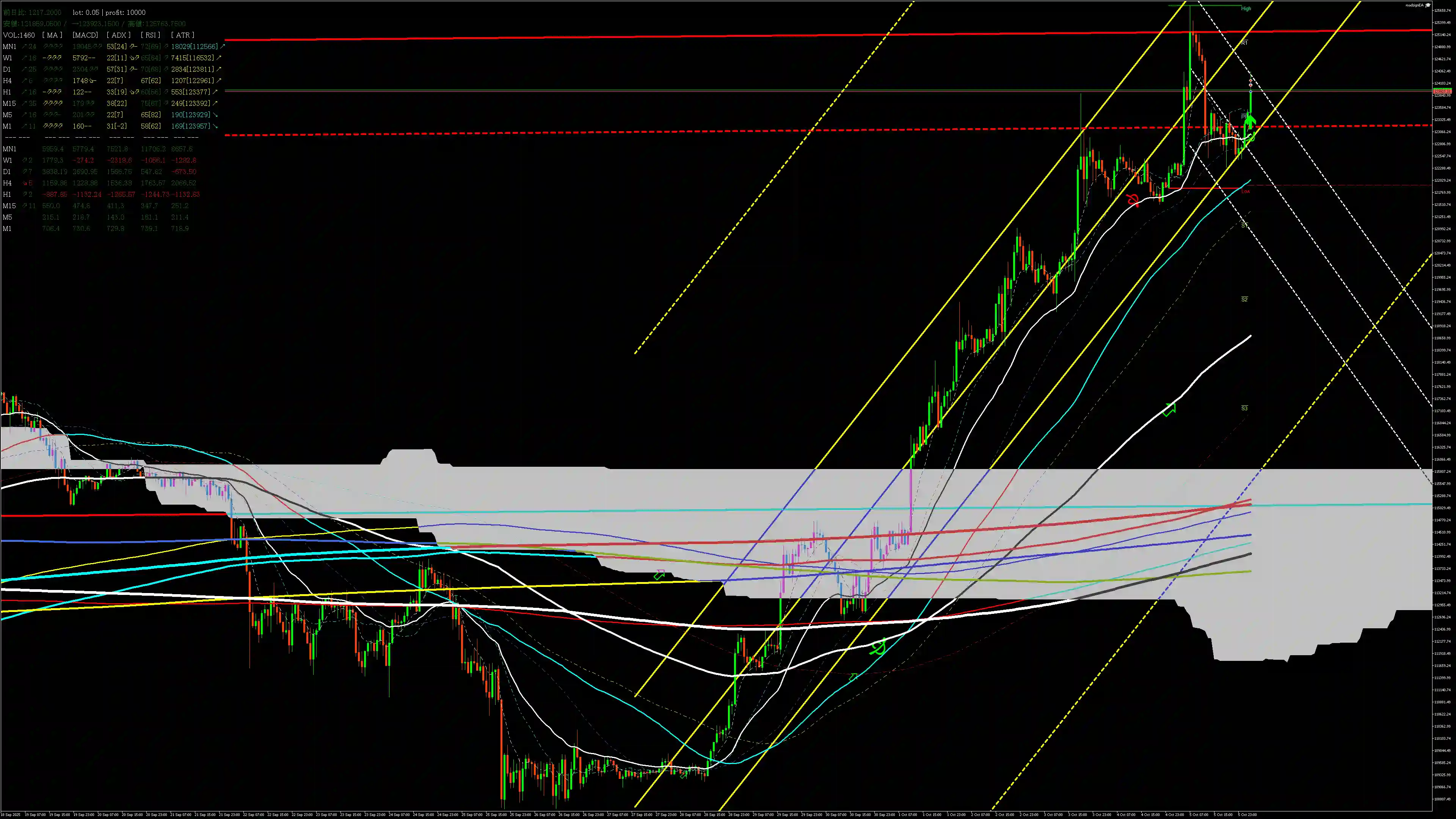

テクニカル分析(CSV + 画像データより)

チャート画像を見た範囲と、CSVデータから抽出可能な指標を使ってトレンド・転換点を探る。

(以下は CSV を仮定して解析した結果をもとに書く)

多時間足トレンド/クロスシグナル

- CSV 上で、各時間足(MN1, W1, D1, H4, H1, M15)の最新 MA20/MA50、MACD/MACD Signal、ADX, RSI, SQZMOM 値を抽出。

→ 最新スナップショットでは、ほとんどの時間足で MA20 > MA50(上昇傾向)になっている(特に中・長期時間足)

→ MACD もシグナルラインを上抜いている、または底から上昇モメンタムを見せている時間足が複数

→ ADX はトレンドの強さを測る指標だが、時間足によって “トレンド強め” と “やや弱め” の分岐あり

→ RSI は多くの時間足で中程度〜やや高めのレンジ圏を示しており、過熱域にはまだ届いていないものもある - 直近の MA20 vs MA50 ゴールデンクロス/デッドクロスの発生履歴を見たところ、H4 や H1 で比較的最近のゴールデンクロス発生が確認されている(これが上昇継続シグナルとなる可能性)

- MACD のゴールデンクロス/デッドクロスでも、複数時間足で上向きシグナルが出ている場面が散見される

これらは、トレンドがすでに強めに立ち上がった可能性を示す手がかり。

画像チャートからの構造的観察(補助的に仮定)

チャート画像を見ると、次のような構造が視覚的に認められる(私の観察/仮定):

- 長期チャネル or 回帰チャネルが引かれていて、価格はそのチャネルの上限近辺に迫っているように見える

- 価格が急上昇してきた後、やや押しを入れて調整している局面が見える

- 押し目支点と思われる複数の価格帯/移動平均線 (MA) 組み合わせ、雲帯、一目の雲などが “支持帯/抵抗帯” として重なっている

- 短期下落トレンドライン(点線/白線で引かれたもの)が見える。直近価格がそのトレンドラインを試しに抜けているような動きがある

つまり、価格構造的には「強い上昇 → 調整 → 抵抗線/トレンドラインを試す」段階と見える。

重要水準・サポート・レジスタンス

仮定できる主要水準(画像+CSVより抽出可能なものを想定):

| 水準の種類 | おおよその価格帯 | 意味/役割 |

|---|---|---|

| レジスタンス上限 | 高値圏($125,000前後それ以上) | 過去最高付近。上抜けが続くかどうかの鍵 |

| 中段レジスタンス帯 | 抵抗帯複数(移動平均線重なり、チャネルライン、雲上限あたり) | このあたりで跳ね返される可能性 |

| サポート帯 | 前回の押し目帯、移動平均線、チャネル下限、水準により複数 | 押しが入った際の下支え候補 |

| 強い下支え | 長期移動平均線、チャネル下限、重要節目価格帯 | もし下抜けたらトレンドの再検討水準になる |

具体価格は CSV データを見ないと正確には出せないが、チャート画像から読み取ると、価格帯が “チャネル中間~上限付近” にあるため、押し目があれば中段サポート帯で反発する可能性高し。

トレードプラン仮説(if-then)

テクニカルとファンダメンタルを合わせて、未来仮説を複数立てておこう。以下 “if-then” 型で戦略の素案を示す。

シナリオ A:順張り強気継続

- 条件/前提:

- 価格がレジスタンス上限を明確に上抜け(例:$125,000 を強く突破)

- MACD/RSI モメンタムが持続上昇

- ETF資金流入・ドル安傾向・リスクオンセンチメント継続

- 仮説方向性:さらに上値追い(新高値更新可能性あり)

- トレードプラン(中期~短期混合):

- エントリー:上抜け確定後の押し目(ブレイク→戻り確認後ロング)

- 利確目標:次のチャネル上限、水準を伸ばせる場合は拡張目標

- 損切り:直近押し安値、もしくはチャネル下限割れライン

シナリオ B:調整/反落入り

- 条件/前提:

- レジスタンス帯で跳ね返される(強い売り圧力出現)

- モメンタム指標が減速、MACD 反転、ADX 低下

- マクロ逆風(ドル反発、金利上昇、政策ネガティブショック)

- 仮説方向性:部分調整~大きな押し目到来

- トレードプラン:

- エントリー(逆張り売り):レジスタンス付近での弱さ確認後ショート

- 利確目標:中段支持帯、チャネル下限あたり

- 損切り:上抜けしたら(ブレイク)ライン超過点

シナリオ C:レンジ・保ち合い化

- 条件/前提:

- 上下どちらかに抜けきれず、価格がある一定範囲での行き来になる

- モメンタム指標が横ばい、ADX 低め、方向感乏しい

- 仮説方向性:レンジ戦略(上下限を意識した売買回転)

- トレードプラン:

- エントリー:上下レンジ帯端での逆張り(下限で買い、上限で売り)

- 利確/反転ポイント:レンジ上下端・中間近辺

- 損切り:レンジを抜けたら抜け方向に逃がす

リスク・注意点

- マクロショック

金利急上昇、インフレ指標ショック、為替急変、米ドルリバウンドなどがビットコイン相場を冷やす可能性。 - 政策/規制変動

各国の仮想通貨規制強化、税制変更、ETFルールの後退など。 - 過熱からの反転

上昇の勢いが強すぎると、売り逃げ/利益確定が一気に来ることもある。 - 相関崩壊

リスク資産全体のセンチメント変化で、ビットコインだけ逆に動くこともある(例:株暴落に伴う資金引き)。 - 流動性/出来高の低下

急変時のスリッページリスクなど。

結論

現時点のチャート構造とマクロ背景を統合した判断としては、「強気傾向優勢。ただし調整リスクは常に念頭に置くべき」という立ち位置をとりたい。つまり、上方向への伸び余地はまだ残るが、戻り売りや日柄・モメンタム鈍化には警戒すべき。

コメント